【编者前言】胡道华先生作为一位杰出的书画家,在书法与绘画领域都取得了卓越成就。他对魏碑尤其是爨[cuàn]宝子碑体的钻研,堪称深入且独到。

从其书法经历来看,自幼受书法氛围熏陶,凭借着对书法的热爱和执着,不断探索学习。1972年,年仅26岁的他便以魏碑作品入选中日书法交流,崭露头角。此后,他更是全身心投入到魏碑研究中,遍访名家,博采众长。他的书法并非简单的临摹,而是深入挖掘魏碑的文化内涵和艺术精髓,融合自身感悟与思考,在笔画粗细、章法结构等方面进行创新探索,力求形成独特风格,这种对艺术的不懈追求令人钦佩。

在绘画方面,他擅长画梅,其笔下的梅花以单色墨梅展现多彩神韵,与魏碑的粗犷和自然变化相融相通 ,体现出独特的艺术风格。

文章作者杨武先生以详实的采访和细腻的笔触,生动地展现了胡道华先生的艺术人生。通过对胡道华先生生活环境、艺术见解、创作理念等多方面的描述,让读者得以全面了解这位书画家。其行文逻辑清晰,从胡道华先生的成长背景、书法起源,到在魏碑上的探索、绘画上的造诣,再到对艺术的态度和参与公益活动等,将胡道华先生的形象立体地呈现在读者眼前,使读者能深切感受到胡道华先生对艺术的热爱和对传承创新的担当 。

请看艺术传播使者杨武的采访报道……

(胡道华)

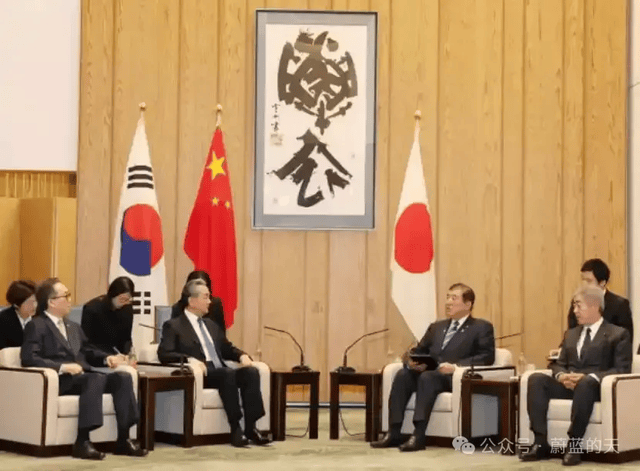

前段时间,王毅外长访问日本,日本首相石破茂在会见王毅时,身后一幅日本风格的汉字书法——“解衣”,引发了热议。“解衣”出自成语“解衣推食”,典源《史记·淮阴侯列传》,意为与他人分享,一起应对困难。书法在日本被称为“书道”,有着深深的中华文化基因。

(王毅和石破茂会见时,背景墙上的“解衣”汉字)

说起来,中日书法交往还有一段佳话。在1972年中日邦交一周年时,中日书坛联合举办了一场中日书法交流,当时在《人民中国》杂志上专门出版“中国当代书法特辑”。林散之凭借草书《清平乐·会昌》成名,从此名声远播日本、新加坡等东南亚国家。在距今53年前的那次中日书法交流中,还有一位在世的参与者胡道华先生,他的作品也和众多名家一起,被选拔参与了赴日本展示活动。

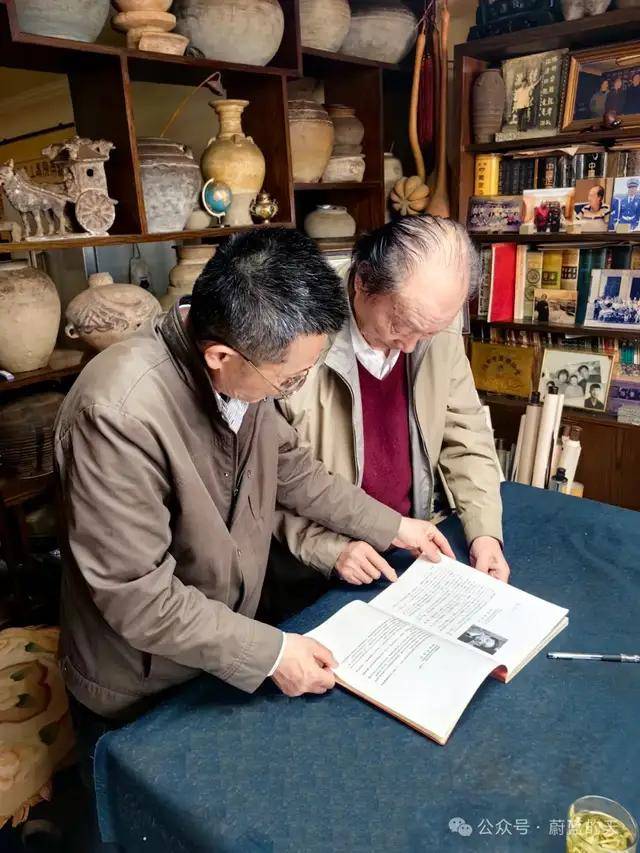

在朋友介绍下,我驱车来到淮安市,专程探访胡道华老先生。

老远我就看到胡道华站在小区楼道前,一直等着我,看到我的那一刻,他脸上露出了随和的笑容,可是我心里涌起的是惶恐,他如此尊重我这个晚辈,让我感激又手足无措。

(作者和胡道华)

来到他家门前,一幅“古月斋”的横匾挂在门上。进得家门,客厅被一座博古架一分为二,一半就是他书法绘画的书房。博古架门上两边分别是两块横匾,分别是“汉陶轩”、“笑雪书屋”。博古架上除了砚台、文玩,其中的几十个汉陶罐尤为引人注目,书房里一张巨大的铺着毡布的书桌,上面堆积各种书法笔墨、书籍等,一股浓郁的笔墨书香气息扑面而来。

他的淮安口音很重,我常常难以听懂他说的话。他对着博古架热情地给我介绍:“我很喜欢汉陶,从文革开始收藏,所以把书房叫作‘汉陶轩’。另外我很喜欢梅花,所以又把书房称为‘笑雪书屋’,这几个字是费新我的学生谭一文给我写的。”

喜欢梅花,对于文人来说,比较好理解,“为什么喜欢汉陶?”我问他。

他很认真地说:“汉陶现在不常见了。汉代艺术家推崇一种博大崇高之美,抓住对象的本质特征,作粗轮廓勾划,才能体现和传达对象的内在精神。在艺术风格上追求简朴古拙、雄浑豪放而又充满活力的艺术格调。而且汉陶上有很多的花纹,包括文字,从中可以吸取到中国文字的一个演变过程,这对于我的书法来说,可以吸取到一定的营养。”

(胡道华书房汉陶等)

“汉陶对您书法有提升吗?”我有些疑惑地问。

“汉陶本身有价值,但是其艺术价值比经济价值还高。我是通过吸收其艺术的营养,来提升书法素养。同时可以感受当时汉朝人民的艺术创造。汉陶可以放粮食,灌水,既有实用价值又有艺术价值。 汉陶不做作,当时的劳动人民根据自己的思想、生活的需要来制造各种不同的器具,使我感悟到艺术创作的同时,要跟着时代去发展,不同的历史,它有各种不同的风格,就是召唤我们要继承传统,要在传统的基础上不断的进行创新。”在他书法绘画的艺术追求上,他对汉陶有自己的理解。

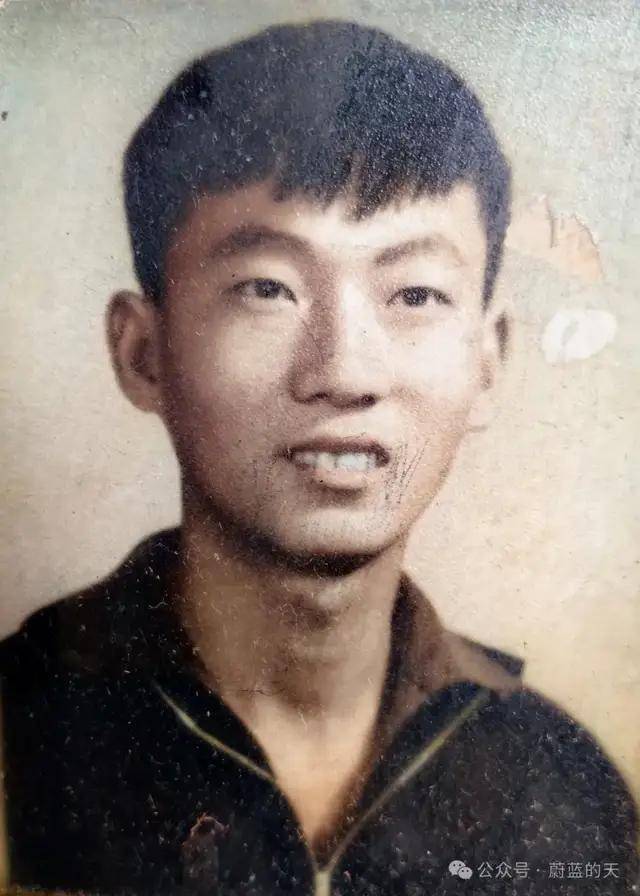

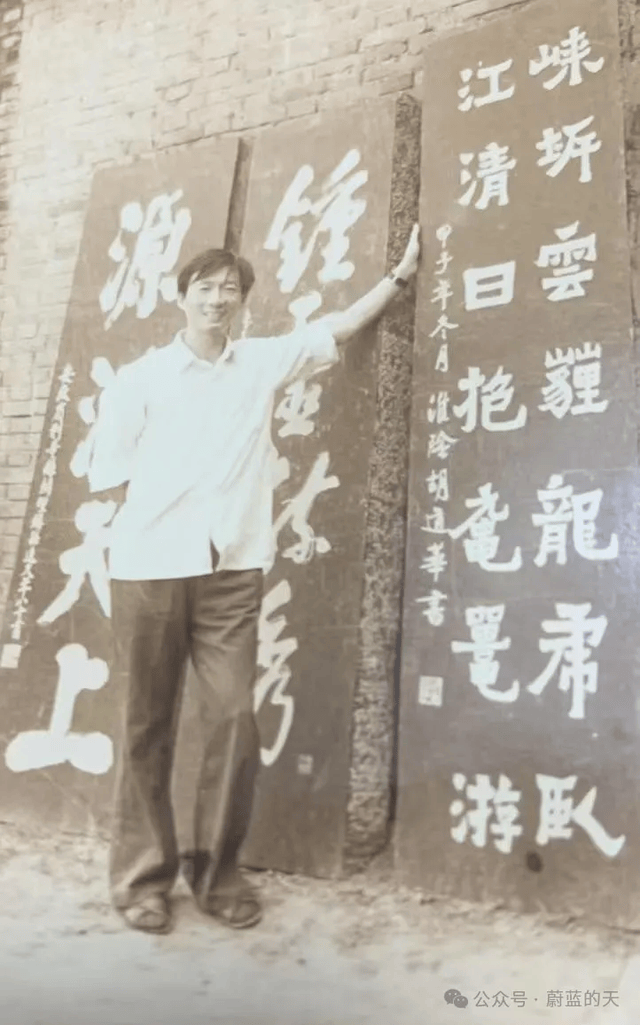

胡道华于1946年出生在淮阴,今年79岁。祖上是徽州旌德人。徽州人有喜爱书法的传统,几乎每家每户都在中堂挂画,画的两旁都挂有家训或勉励的毛笔字对联,毛笔字都写得或风雅或凝重。说起他与书法的缘分,他笑着说:“安徽人传统上重视学习文化,家里长辈毛笔字写得很好。祖上曾在淮安开金银器店,记得小时候家里有一块祖上的‘胡天福’的店面横匾,这几个字刻得很好,可惜文革中被毁。所以,书法的氛围也对我有潜移默化的影响。我小时候上过私塾,当时就要写毛笔字,因此从读书开始就对毛笔书法比较感兴趣,读书时每天下午上课前,学校规定必须练习半小时的毛笔字。高中毕业正逢文革,我当时在木器厂参加工作,在单位算读书人,就让我去写毛主席语录等标语。”

(年轻时的胡道华)

写标语在当时算是一项政治任务,这让胡道华不敢马虎,所以他在原有基础上,开始钻研书法。他接着说:“当时文革有很多书法作品被破坏掉了。我就跟老前辈老先生借字帖,那时没有复印机,我就用腊刻,把字帖复制后再去学习。练习每一笔每一划,无论在什么地方,一只筷子、一根小树枝、一颗小石子,拿起来都是笔;手掌、衣服、桌面、石板、地面、废报纸铺展开就是宣纸。同时从文化的根上去找汉字书法的演变,不是只看帖,而是要从这个字的演变的角度来研究它。其中字帖里有魏碑,这是我第一次接触到魏碑中的‘爨碑’。”

爨[cuàn]碑又称“二爨碑”,分存于云南陆良贞元堡和曲靖一中校内,是指《爨龙颜碑》和《爨宝子碑》。它不仅具有重要的史料价值,而且具有重要的文物价值,在中国书法史上地位极高,被誉为神品,其书法字体是隶书到楷书的一个重要过渡阶段。

魏碑中爨碑的魅力深深吸引了他。当时他刚参加工作,工资13块钱左右,可是在书法上他舍得投入。他用加班的工资、夜餐费买笔买纸,钻研、学习书法。同时用在书写毛主席标语上,对魏碑的兴趣越来越大。功夫不负有心人,胡道华的机会来了。

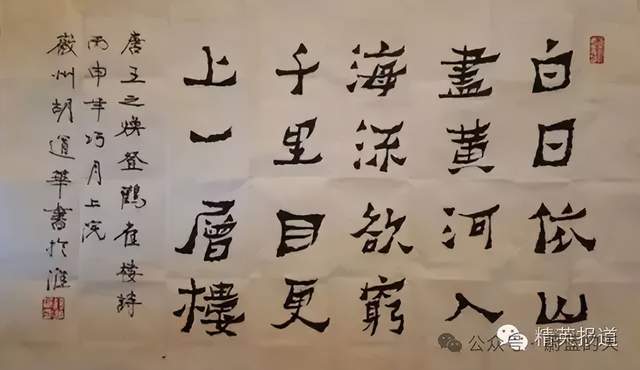

(胡道华作品)

1972年中日邦交一周年,《人民中国》杂志在全国征集书法作品赴日本交流。在林散之、赵朴初、启功等众多名家中,时年26岁的胡道华以一幅魏碑作品入选。

很多年过去了,他记忆犹新地说:“1972年中日邦交一周年,文化部通过《人民中国》杂志社,跟日本搞中日书法交流。林散之的作品就被人家一眼看上了,日本人特别推崇林散之,《人民中国》封面就是林散之的作品。当时我写了一首鲁迅诗的作品,我的年龄是最小的一个,当时就写的爨宝子碑体。”

“为什么会选上您的作品?”我笑着问他。

“当时有一个征稿的通知,先要把作品送到南京去审查展出,后来北京来人从中挑选作品。那时书法流行写毛主席语录,写鲁迅诗词。我的作品就是鲁迅的诗词,当时有100多个人的作品被选到日本去展览,几乎选了各个方面有代表性的作品。可能是当时爨宝子碑体还没有被大家关注,所以写这种字体的人少,我就被选上了。”他很谦虚地说。

(胡道华作品)

他接着说:“那时对爨宝子碑体的认识也不足,我最早是从淮安一个叫穆浮的老先生那里,看到一本爨宝子碑体字帖,我特别喜欢。魏碑种类上百种,我就有意识地去练习追求这种字体,不断的去吸取其他魏碑各方面的营养,重点融入到自己对爨宝子碑体的理解中,博采众长,在艺术上形成自己的风格。”

参加完这次中日书法交流活动后,胡道华虽然年轻,但是已经有了自己在书法上的追求目标。他很认真地说:“没有风格就没有生命力。我意识到要融合魏碑书法艺术,重点结合爨宝子碑体的特色,逐步进行创新,要形成自己的风格。那次参加中日书法交流,对我来讲开阔了眼界,也有了新的动力,就是‘鞭打快牛’,促使我在魏碑书法艺术道路上不断努力。”

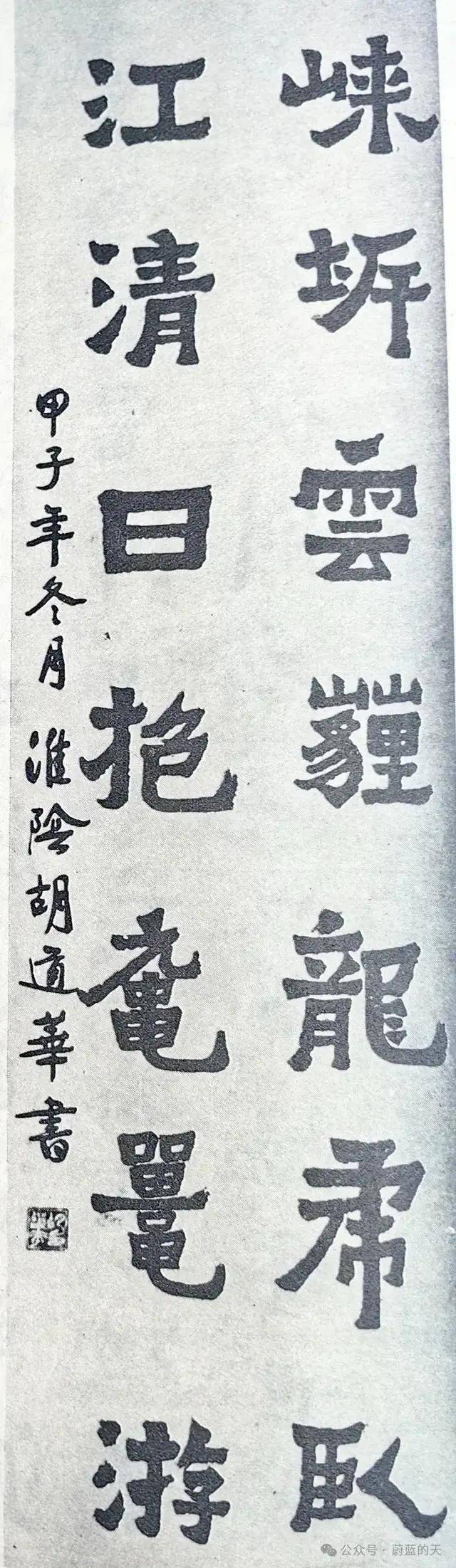

(胡道华作品)

一个人一旦对某件事产生了热爱,便会全身心投入,而不知疲惫。胡道华开始了在魏碑上几十年的探索。

他很认真地说:“《爨宝子碑》记录了碑主魏晋时期云南的一个将军爨宝子的生平,是从隶书到楷书和行书的转变过程中间的一个字体,它像隶书,又像楷书。因为当时国家比较混乱,各种书法百花齐放。但是后来没有流传了,碑刻到清朝才被发现。它体现出一种古拙、率真、朴实的书法特色,也反映了当时社会的一种风格。北方的碑贴比较多,南方的碑贴相对很少,1989年在洛阳开中国魏碑研讨会,我去参加了研讨会。中国字其实就是几个线条,但是你要把它写出来,要跟自然去相通,线条怎么组织,要假借于自然的美。”

他开始遍访名家。除了从文献书籍中学习魏碑,他利用各种机会虚心学习。他笑着说:“我带着自己的字到林散之、沙曼翁、费心我、武中奇、陈大羽等名家那里,去拜访、去讨教。我除了看他们的字,更重要的是看他们的手如何运笔、怎么沾墨、怎么握笔等写字的过程,从中可以吸取很多的营养。”

(胡道华作品被收录到《黄河碑林书法选》)

中国书法家协会创建于1981年5月,他是早期的会员。在刻苦练习创作书法的同时,家乡淮安的历史文化对他追求书法艺术,也是一种滋养,在学习书法的道路上他有了自己的体会。

他很感慨地说:“淮安出了很多比如吴承恩这样的文化名人,我是土生土长的淮安人,从小也受到他们的熏陶。还有流经淮安的运河文化,对我书法艺术也有滋养的作用。中国古代讲道法自然,书法也是这样。有时候我在构思的一个字或者整个作品的布局,但是想不好如何去表现它,我就到运河边,边走在河边,边思考。我看到河水有止盈现象,遇到阻碍,会有回旋,水不争先,顺其自然。我通过淮河水悟到了书法作品,即书法要一步一个脚印,遇到困难,要回过头来思考,不要急于求成。甚至我白天想不好怎么创作,晚上睡觉,梦见了自己写出了很漂亮的字,一下就把作品的结构梳理好了,使得作品结构、布局很漂亮,半夜我都会立马起来就把它写出来。”这大概就是人们所说的“日有所思,夜有所梦”,因为他的专注和思考,导致灵感一现。

现在书法行业里面有各种标新立异、千奇古怪的人和作品,在胡道华看来,从甲骨文、篆书、隶书再往下,中国的汉字,有一种延续性,一定是在继承的前提下去创新,许多所谓的“神经质”创新,都是哗众取宠,跟书法没有关系。

(胡道华和作者在汉陶轩书房)

“国内写魏碑,特别是写爨宝子碑的人是个什么状态?”我好奇地问他。

他很平静地说:“很多人忽视了一点,就是他们只求形似,只考虑写得像不像,只有爨宝子碑的字形,而没有考虑形神兼备,本质上是魏碑的基本功和书法历史文化积淀不够。”

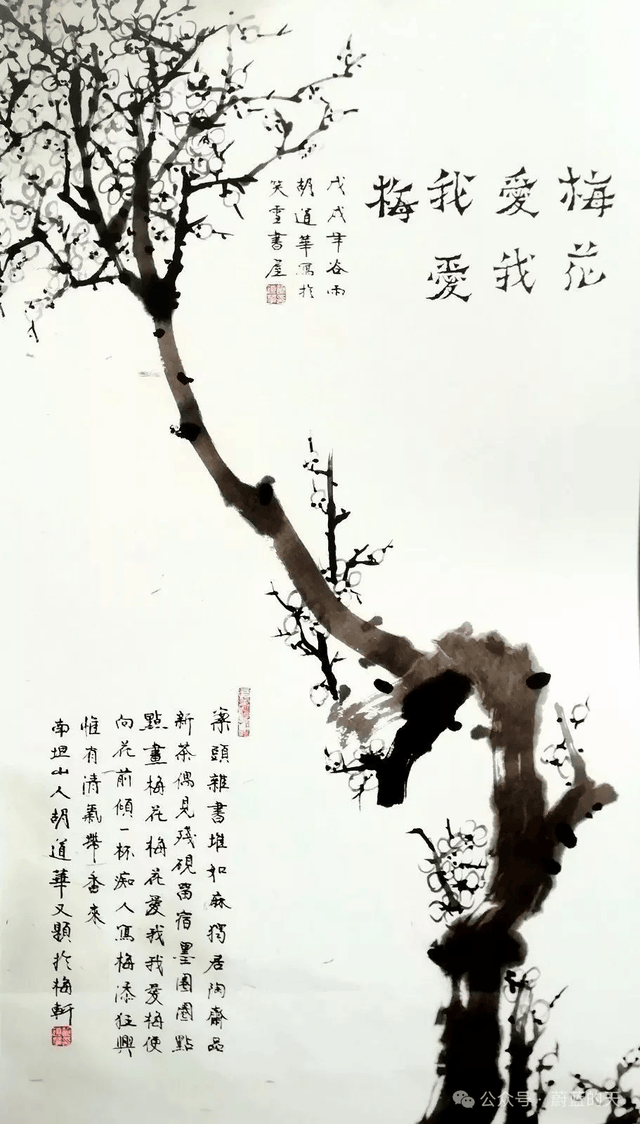

除了写好书法,胡道华在梅花绘画上也有造诣,而且举办过《梅写我心——胡道华水墨梅花展》。

(胡道华2019年举办个人水墨梅花展)

“您喜欢画梅花,这和您的书法有何关联?”我接着问他。

“梅花爱我,我爱梅花。我像梅花一样清。梅花有一种傲骨的精神。我画梅花就是自己随意发挥,把自己的感情抒发出来。画梅花,手法上采用单色的墨梅,来表现梅花的多彩,像魏碑粗犷那样化繁为简;在梅花的枝干线条绘画上,又体现着魏碑结构自然的变化,可以说写字就是绘画,而绘画又是写字,我的体会是画梅花跟写爨宝子碑体之间有着艺术风格上的相融之处。”

“您觉得您是书法家还是画家?”我紧跟着问他。

(胡道华水墨梅花作品)

他很谦虚地说:“我谈不上书法家、画家。书法家、画家几个字含义很深,不是一般人能做到的。不是因为字写得好,就叫书法家,也不是一幅画好就叫画家。一般的字写得好,或者画得好,可能是临摹而已。真正的艺术家需要各方面的修养涵养,并通过自己的情感,用毛笔的形式表现出来。比如《兰亭序》,是书圣王羲之在浙江绍兴兰渚山下,以文会友,写出‘天下第一行书’,可贵之处就在于自然形态的美和人的情感之美的和谐结合,似乎有天机入神,走笔如行云流水,达到人、书、艺的最高境界。这种时候,才能被称为艺术家。”

“所以您觉得您距离真正的艺术家,还缺哪方面?”我马上问他。

(胡道华水墨梅花展盛况)

“我对真正的中国汉字领悟得不够,只在魏碑某种程度上有一点特色而已,还谈不上书家。真正成大家意味着要博古通今,不是说照葫芦画瓢而已。在我的心目中,当代谈得上书法家的像南京的林老林散之先生等,但是年轻一代要成为书法家,还有很远的路要走。”他很诚恳,也很谦虚地说。

“我们经常讲‘文人相轻’,您怎么看这件事情?”我很直接地问他。

他显得严肃起来,语重心长地说:“我们要提倡‘文人相亲’,是相亲相爱的‘亲’,而不是‘文人相轻’,相互轻视的‘轻’。要相互学习,不要被名利所累。如果一个人争名夺利,说明他自己的修养太差。要看到别人的长处补自己的短处,取长补短。”

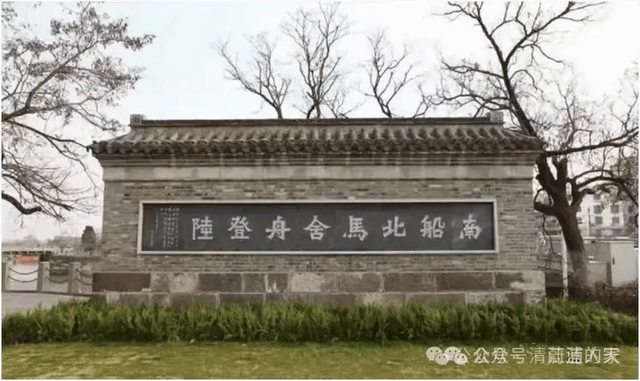

(大运河文化遗产石碑即淮安著名的地理标志景点之一)

胡道华书法成名后,积极参加公益活动。淮安历史上就是大运河与淮河在此交汇处,明清时期,淮安设有漕运总督府和河道总督府,是全国漕运指挥、河道治理的核心。南来货物靠船运输,在这里换成马匹运输,所谓的南船北马由此而来。1996年受淮安市政府邀请,在大运河文化遗产点清江大闸旁修建了一座石碑,由他题写“南船北马舍舟登陆”几个魏碑大字。还有原河道总督府的牌匾、江北大学堂的牌匾等,胡道华参与了大量的公益书法活动。

“您的书法作品是怎么的价位?”我问了一个很俗气的问题。

“我有个‘坏’毛病,就是如果朋友喜欢我的字画,我是分文不要,因为人家求我的字,说明是对我的尊重,喜欢我的作品,我应该满足对方的需要,不能认钱不认人。当然公益活动更是如此。我们这一代人都知道毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》,艺术是为人民服务的,不是为人民币服务的,真正为人民服务的艺术才能持久。如果一味是为了商业的目的去搞艺术,那是价值交换。书画作品价格是一个数字,它不能代表一个人的人品。当然,也要理解书画家花了很多的心血和投入,比如要花钱买材料,一刀宣纸就几百块钱,还有其它包括毛笔、砚台等。如果是商业行为,比如撰写企业招牌之类的,是有一定费用。”说完他笑了。艺术家也是人,即不能过分商业化,铜臭味太重,也要有其市场的价值认可。

(胡道华题写的地名牌匾)

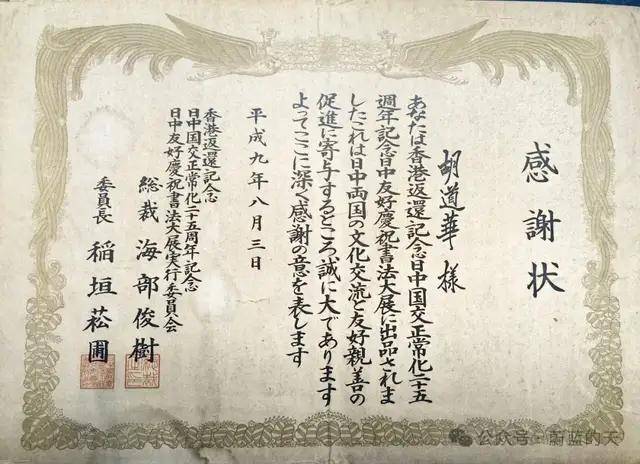

1997年胡道华又一次参加纪念中日邦交正常化二十五年书法大展,他的作品再次得到日本认可,收到时任“日中友好庆祝书法大会实行委员会”总裁,原首相海部俊树签名的感谢状。

“您多次参与中日文化交流,对日本的书法如何评价?”我好奇地问他。

“首先,日本的书法基本上是继承我们中国的书法,脱不了中国书法的基本东西,这是最主要方面。其次,因为各个国家和民族有不同的特点,我们也可以从日本书法作品中吸收它的营养。第三,日本书法也有很多流派,不存在说中国的书法强于日本,或者日本的书法比中国好,书法艺术永远不存在哪个比哪个好,只有个人的书法风格不一样,没有个人的风格,书法就没有生命力。”他很认真地说。

(日本前首相海部俊树和胡道华颁发的《感谢状》)

“网上说您是魏碑爨宝子第一人,至少是向国外传播爨宝子的书法名家。”我还没有说完,他就打断我说:“谈不上第一人。他们是抬举我。书法史上还是有很多我们非常推崇的作品,现在写魏碑爨宝子的人很多,比较普遍,只能说我在这方面有一定造诣,起到了推动魏碑爨宝子走向世界的一点作用,在魏碑爨宝子书法艺术上,有一些探索。”

“有哪些探索?”我追问道。

“我结合了整个魏晋南北朝书法特色。当时国家比较混乱,各种字体百花齐放,我把当时那个朝代的所有的碑帖,基本上有比较多的研究,研究它的特点是什么,把若干个特点结合起来。比如爨宝子风格的字体,我探索把一些线条在粗细上做变化,还有章法结构上的变化,结合颜、欧、柳体博采众长,自成一家,开始逐步走自己的道路。有人把我写的魏碑叫‘胡体’,我觉得称为一种字体有些谬赞了。因为在书法上创新是没有固定的框架,我感觉还很不完美,还要继续探索。比如在笔画上,每一笔画有快慢顿挫,在运笔上探索创新,形成其特有的效果。练书法跟人修炼一样,道法自然,一步一步提高。第一步,先临贴,看看书写效果。第二步,抛开字帖自己默写。第三步,把这个字放在脑海里来写,再对比一下字帖,看还有什么地方不完美。写字不仅看笔法,更重要的是心法。”他很认真地回答。

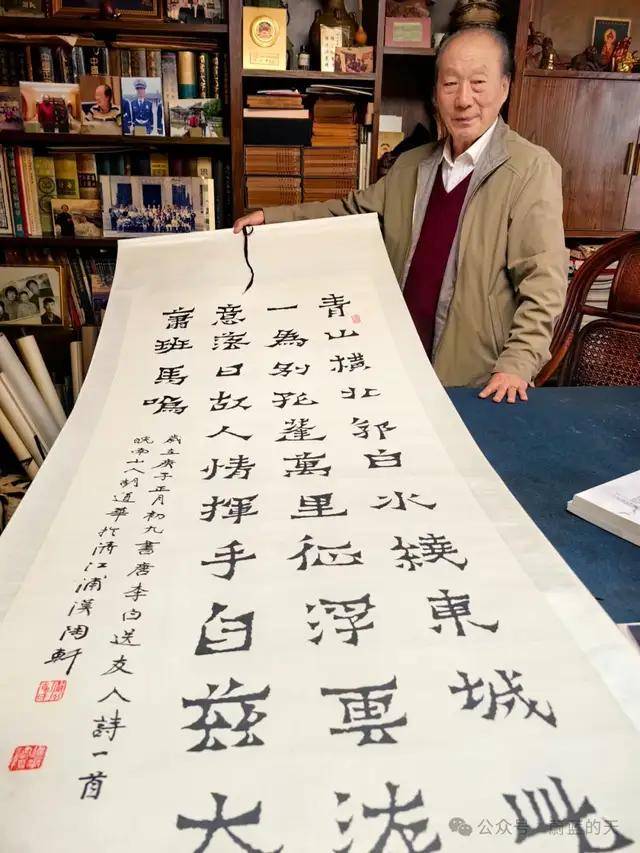

(胡道华给作者展示书法作品等材料)

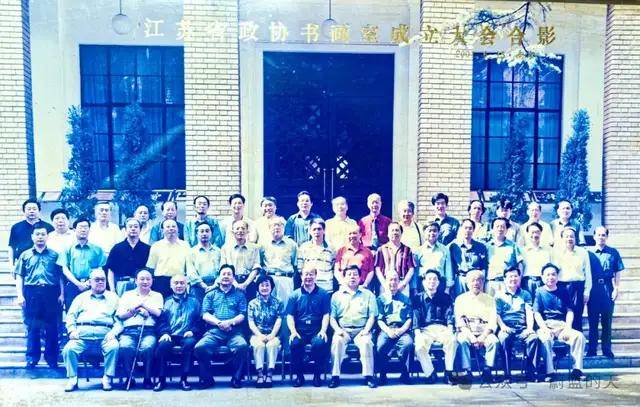

几十年耕耘在书法绘画艺术道路上,胡道华曾是中外社会文化交流协会文化委员会理事、香港东方文化中心书画研究部委员、江苏省政协书画室特聘画师、民盟淮安市光明书画院院长等。参加过国家文化部、中国文联、中国书协主办的《全国书法篆刻展览》、《全国中青年书法篆刻展览》、《全国著名书法家作品展》、《中国近现代书画展》、《全国名人名家书画精品展》、《江苏省著名书画家作品精品展》、《中日书法联展》等,作品被毛主席纪念堂、江苏当代书画名家作品展览馆及各省级博物馆收藏,勒石于黄河碑林等全国数十处书法碑林。曾获得国际文化交流荣誉奖,中国书协、《中国人口》报社主办的全国书法大赛一等奖,江苏省书协百幅作品优秀奖,淮安市政府文艺奖。主要著作有《南北朝墓志铭书法艺术》、《南碑瑰宝〈二爨〉》、《胡道华书法集》等,可谓颇有成就的书法绘画艺术家。

(胡道华书法展及参加相关书法协会活动)

“书法没有个性,就没有了生命力。”是胡道华的座右铭。胡道华说:“心不正,则笔不正。”通过练习书法从而涵养人的品质,字正方圆,为人也应方方正正。他很认真地对我说:“我年轻时性格很刚正,看不惯的事情,我就会站出来指正。这大概也是我学习魏碑书法给我的影响吧。人这一辈子能为社会做一点好事,就够了。每个人其实是一粒水珠,或者流入大海,或者半途蒸发了。我希望是那一粒留存稍微久一点的水珠,向着大海奔去。在有生之年,我要把魏碑做一些变化创新,能够提高一步。”

(胡道华)

在我看来,胡道华老先生收藏汉陶、喜欢梅花,其实是和他喜欢魏碑爨宝子字体一样,都是喜爱他们的古拙、率真、朴实的艺术风格,也是他心正、品正、刚正的为人映照。

文章来源:公众号·蔚蓝的天

编辑:杨 信